坂道の多い毎日の通勤や、お子様の送迎、日々のお買い物。

そんな時、パワフルで快適な移動をサポートしてくれる電動自転車は、私たちの生活を豊かにしてくれる心強い味方です。

しかし、いざ購入しようとすると、「ヤマハとパナソニック、どっちがいいの?」「ブリヂストンも人気だけど違いがわからない」と、知恵袋で質問したくなるほど悩んでしまいますよね。

この記事では、信頼の日本製おすすめ3大メーカー、ヤマハ、パナソニック、ブリヂストンの電動自転車について、シェア率やメーカーランキングといった客観的なデータから徹底比較します。

さらに、「アシスト力最強モデルは?」といった性能面の違いや、人気の子供乗せモデルを選ぶ際の重要なポイントまで、あらゆる疑問に専門家の視点でお答えします。

この記事を読めば、あなたにピッタリの一台が必ず見つかるはずです。

- 国内大手3社(ヤマハ、パナソニック、ブリヂストン)のそれぞれの強みと独自技術の違い。

- 市場シェアや人気ランキングから見る各メーカーの客観的な立ち位置。

- 子供乗せや坂道での利用など、自身の目的に合ったメーカーの選び方。

- 価格やバッテリー、購入後のサポートに関するよくある疑問点とその回答。

電動自転車 ヤマハ・パナソニック・ブリヂストン比較!失敗しない選び方【2025年版】

初めての電動自転車選び、特に人気のヤマハ・パナソニック・ブリヂストンの3大メーカーの中から最適な一台を見つけるのは、嬉しい反面、とても悩みますよね。

高価な買い物だからこそ、「買ってから後悔した…」なんてことは絶対に避けたいもの。

ここでは、客観的なデータから各社の立ち位置を把握し、多くの方が悩むポイントや、お子様を乗せる場合、そして坂道でのパワフルさといった具体的な視点から、あなたにピッタリの一台を見つけるための比較ポイントを分かりやすく解説していきます。

- 国内シェア率から見る人気メーカーランキング

- ヤマハとパナソニックどっち?知恵袋の疑問を解説

- 【子供乗せ】で選ぶ電動自転車の比較ポイント

- アシスト力最強!日本製おすすめモデルで比較

国内シェア率から見る人気メーカーランキング

電動自転車を選ぼうと考えたとき、どのメーカーが人気なのか気になりますよね。

結論から言うと、現在の日本国内における電動自転車のシェアは、**パナソニック、ブリヂストン、ヤマハの「三大メーカー」**が市場の大部分を占めています。

これら3社でシェアのほとんどを分け合っており、街中で見かける電動自転車も、大半がこのいずれかのメーカーの製品であるはずです。

特にパナソニックは長年にわたりトップクラスのシェアを維持しており、その安定した人気と信頼性がうかがえます。

なぜこの3社が強いのかというと、それぞれが持つ高い技術力と、長年の販売実績によって築かれたブランド力があるからです。

例えば、パナソニックは家電メーカーとしての技術を活かした最先端の機能を、ブリヂストンはタイヤメーカーならではの足回りの強みと「走りながら自動充電」といった独自機能を、ヤマハはバイク開発で培ったモーター制御技術を、それぞれ電動自転車に注ぎ込んでいます。

もちろん、この3社以外にも、デザイン性に優れた海外ブランドや、価格を抑えたメーカーも存在します。

しかし、初めて電動自転車を購入する場合や、長期的なサポート、部品の入手しやすさを重視するならば、まずはこの三大メーカーの中から検討するのが最も確実で安心な選択と言えるでしょう。

ヤマハとパナソニックどっち?知恵袋の疑問を解説

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで頻繁に見かけるのが、「ヤマハとパナソニック、結局どっちがいいの?」という質問です。

どちらも日本を代表するトップメーカーなだけに、多くの人が悩むポイントであり、それぞれのファンから様々な意見が寄せられています。

この疑問への答えは、**「乗り心地とアシストの感覚を重視するならヤマハ、最新の便利機能や豊富なラインナップを求めるならパナソニック」**というのが一つの目安になります。

ヤマハの電動自転車は、世界で初めて電動自転車を開発したパイオニアとしての歴史があります。

その最大の特徴は、バイクメーカーならではの知見を活かしたパワフルかつ自然なアシストフィーリングです。

漕ぎ出しからスムーズにアシストが始まり、坂道でもグイグイと力強く登ってくれる感覚は、「まるで後ろから誰かに押してもらっているかのよう」と高く評価されています。

特に、坂道の多い地域にお住まいの方や、自転車本来の自然な乗り心地を大切にしたい方にはヤマハがおすすめです。

一方、パナソニックは大手電機メーカーとしての強みを活かし、利便性を高める最先端の機能を次々と製品に投入しています。

例えば、手元のスイッチで後輪の鍵を開錠できる「ラクイック」や、バッテリー残量から走行可能な時間や距離を具体的に表示する「エコナビ液晶スイッチ」などは、日々の使い勝手を大きく向上させてくれます。

また、子供乗せモデルからスタイリッシュなスポーツモデル、コンパクトな小径車まで、業界随一の豊富なラインナップを揃えているため、自分のライフスタイルにぴったりの一台を見つけやすいのも大きな魅力です。

ただし、どちらのメーカーにも注意点がないわけではありません。

ヤマハは機能が比較的シンプルなモデルが多いため、多機能を求める方には物足りなく感じる可能性があります。

逆にパナソニックのアシストは、乗り始めに「ガツン」と効く感覚が力強いと感じる人もいれば、少し不自然で急に感じてしまう人もいるようです。

最終的には、ご自身の使い方や好みが最も重要になります。

ヤマハの自然な乗り味を取るか、パナソニックの便利な機能性を取るか、この記事を参考にじっくりと検討してみてください。

【子供乗せ】で選ぶ電動自転車の比較ポイント

お子様の送迎などで活躍する子供乗せ電動自転車は、家族にとって心強い味方です。

しかし、大切なお子様の命を乗せるからこそ、どのメーカーのどのモデルを選ぶべきか、比較ポイントが分からず悩んでしまいますよね。

子供乗せモデルを選ぶ際に最も重要な比較ポイントは、「安全性と安定性」、そして**「日々の使いやすさを助ける便利機能」**の2点に集約されます。

まず「安全性と安定性」についてですが、これはフレームの設計に大きく左右されます。

タイヤのサイズが小さいモデル(20インチなど)は、自転車全体の重心が低くなるため、お子様を乗せ降ろしする際のふらつきを抑えることが可能です。

加えて、スタンドを立てると同時にハンドルが固定される「ハンドルストッパー機能」は、今や必須の安全装備と言えます。

パナソニックの「スタピタ」などが有名で、この機能があれば、お子様を乗せる際にハンドルが不意に回転して転倒するリスクを大幅に減らせます。

次に「日々の使いやすさ」ですが、これは各社の工夫が光る部分です。

例えば、お子様を抱っこしたまま、あるいは荷物で両手がふさがっていても、電子キーをカバンに入れたまま電源を入れるだけで後輪の鍵が自動で開錠されるパナソニックの「ラクイック」は、多忙な親御さんから絶大な支持を得ています。

また、ヤマハの子供乗seモデルに採用されているチャイルドシート「コクーンルーム」は、お子様をすっぽりと包み込む形状で安心感が高いと評判です。

ブリヂストンの「bikke」シリーズなどは、サドルやグリップを親子でお揃いのデザインにカスタマイズできる楽しみも提供しています。

デメリットとして、子供乗せ電動自転車は車両重量が30kgを超えるモデルがほとんどで、非常に重いという点が挙げられます。

万が一倒してしまった際に一人で起こせるか、駐輪場のラックに乗せられるかといった点も、購入前に必ずイメージしておきましょう。

これらのポイントを総合的に比較し、ご自身の体力やライフスタイルに最も合った一台を見つけることが、後悔しないための鍵となります。

アシスト力最強!日本製おすすめモデルで比較

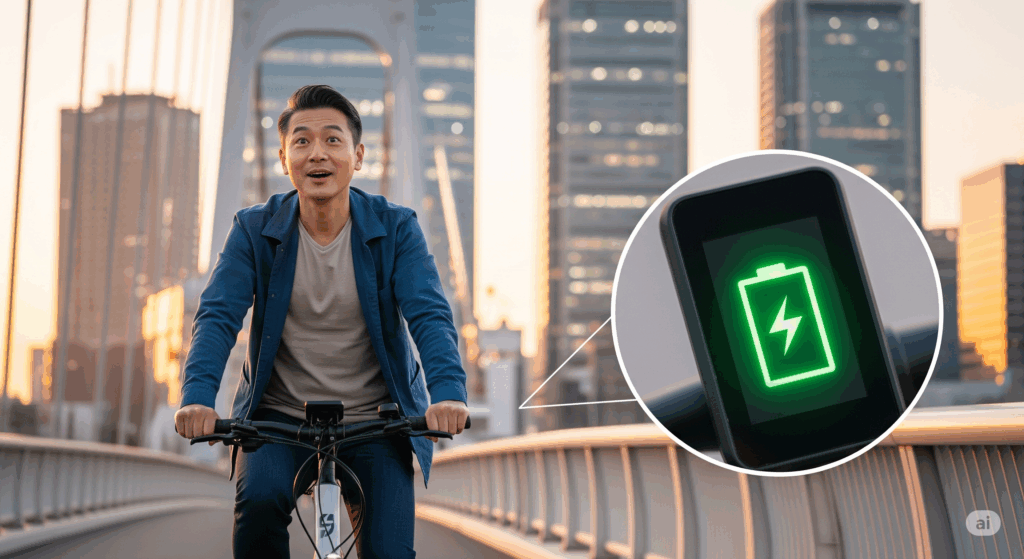

「どうせ買うなら、坂道が一番ラクなモデルが欲しい!」

電動自転車を検討する多くの方が、アシスト力の強さを最も重要な比較ポイントとして挙げています。

結論からお伝えすると、「アシスト力の体感が最も力強い」と定評があるのはヤマハです。

ただし、日本の法律では、電動自転車のアシスト力は「人の漕ぐ力1に対して、モーターが補助する力は最大2まで」と上限が定められています。

つまり、どのメーカーの自転車も、出せるパワーの上限は同じなのです。

では、なぜヤマハが「パワフル」だと言われるのでしょうか。

その理由は、モーターの制御、つまり**「アシスト力の加え方(味付け)」**がメーカーによって異なるからです。

ヤマハは、発進時や坂道を登り始めるときなど、最も力が必要な瞬間に、モーターの力を最大限スムーズに引き出すチューニングが非常に巧みです。

そのため、利用者は「力強い」「自然なアシストだ」と感じやすくなります。

一方、ブリヂストン独自の「デュアルドライブ」は、前輪がモーター、後輪が人の力で駆動する四輪駆動のようなシステムです。

前から引っ張られるような独特のアシスト感覚で、こちらも非常にパワフル。特に雨の日など、路面が滑りやすい状況でも安定した走りを見せてくれます。

パナソニックは、軽量ながら力強い「カルパワードライブユニット」を搭載し、漕ぎ出しからしっかりとアシストが効く感覚が特徴です。

注意点として、常に最強のアシストモードで走行すると、当然ながらバッテリーの消耗は早まります。

ご自身の生活圏内に急な坂道が多いのか、あるいは平坦な道が中心なのかによって、必要なアシスト力は変わってくるでしょう。

もし可能であれば、実際に試乗して各メーカーのアシストの「味付け」を体感し、ご自身の感覚に最もフィットする一台を選ぶのが、理想の電動自転車を見つけるための一番の近道です。

電動自転車 ヤマハ・パナソニック・ブリヂストン を特徴別に徹底比較

ここまでの内容で、ご自身が電動自転車を選ぶ上での大まかな判断基準が見えてきたかと思います。

次のステップとして、各メーカーが誇る「ならでは」の魅力、つまりブランドごとの個性や哲学を深く理解していきましょう。

ヤマハが追求する乗り心地、パナソニックが提供する未来の便利さ、そしてブリヂストンが実現した画期的な技術。それぞれの特徴を知ることで、あなたのライフスタイルに本当にフィットする一台が、きっと見つかるはずです。

- 【ヤマハ】デザイン性とパワフルなアシスト力

- 【パナソニック】業界をリードする最新機能

- 【ブリヂストン】走りながら充電できる独自技術

- 「電動自転車 ヤマハ パナソニック ブリヂストン 比較」に関するQ&A

【ヤマハ】デザイン性とパワフルなアシスト力

ヤマハ(YAMAHA)の電動自転車が多くの人に選ばれる理由は、日常に溶け込む洗練されたデザインと、坂道も快適に走行できる力強いアシスト性能という、2つの大きな魅力にあります。

まずデザイン性ですが、ヤマハのモデルは全体的にシンプルで上質な印象を与えます。

派手さはありませんが、フレームの形状やワイヤーの処理、塗装のカラーリングといった細部にまでこだわりが感じられ、「いかにも電動自転車」という武骨さがありません。

例えば、定番モデルの「PAS With」シリーズは、乗り降りしやすいフレーム形状と、街並みに映える豊富なカラーバリエーションで、性別や年齢を問わず幅広い層から支持されています。

また、子供乗せモデルの「PAS Babby un」シリーズも、機能性だけでなくデザイン性を重視しており、「パパが乗っても格好いい」と家族での共用を考える層にも人気です。

そして、ヤマハを語る上で欠かせないのが、そのパワフルなアシスト力です。

ヤマハは世界で初めて電動アシスト自転車「PAS」を発売したパイオニアであり、その歴史とバイク開発で培ったモーター制御技術が、力強くも自然な乗り心地を生み出しています。

特に、近年のモデルに搭載されている**「スマートパワーアシスト」**は秀逸です。

この機能は、ライダーの漕ぐ力や走行状況をセンサーが検知し、常に最適なアシストパワーを自動で提供してくれます。

平坦な道ではバッテリー消費を抑え、坂道にさしかかると自動でパワフルなモードに切り替わるため、ライダーはアシストモードの変更に気を取られることなく、運転に集中できるのです。

この「賢い」アシスト機能こそが、「ヤマハは坂道に強い」と言われる大きな理由となっています。

デメリットを挙げるとすれば、そのシンプルなデザインゆえに、パナソニックが提供するような多機能な電子スイッチやスマートキーといった「ガジェット感」は少し控えめです。

しかし、自転車本来の「走る楽しさ」や「見た目の美しさ」を重視する方にとって、ヤマハのデザイン性とパワフルなアシスト力は、何物にも代えがたい魅力と言えるでしょう。

【パナソニック】業界をリードする最新機能

パナソニック(Panasonic)の電動自転車が持つ最大の強みは、他の追随を許さない**「業界をリードする先進的な便利機能」**にあります。

総合電機メーカーとしての高い技術力を背景に、日々の利用シーンを徹底的に分析し、「あったら嬉しい」を形にした機能の数々は、一度体験すると手放せなくなるほどの快適さを提供してくれます。

その代表格が、自動車のスマートキーから着想を得た**「ラクイック」**機能です。

これは、電子キーをカバンやポケットに入れたままで、手元の電源ボタンを押すだけで後輪のサークル錠が自動で開錠されるという画期的なシステム。

お子様を抱っこしている時や、買い物で両手がふさがっている時など、カバンの中から鍵を探し出す手間が一切不要になります。慌ただしい朝の出発も、これがあるだけで驚くほどスムーズになるでしょう。

また、特に小さなお子様を乗せる方に絶大な安心感を与えているのが**「スタピタ」**という機能です。

自転車のスタンドを立てると、それと連動してハンドルが半固定状態になります。

これにより、お子様をチャイルドシートに乗せ降ろしする際や、重い荷物を前カゴに入れる際に、ハンドルがぐらついて自転車ごと転倒してしまうリスクを劇的に軽減できます。

走行中の安心感を高める工夫も満載です。

手元の液晶スイッチには、バッテリー残量をパーセント表示するだけでなく、選択中のアシストモードであと何分、あるいは何km走行できるかを具体的に表示してくれます。

これにより、「目的地までバッテリーが持つだろうか」という漠然とした不安、いわゆる「バッテリー切れ不安」から解放されます。

これらの独自機能は、自転車の基本的な走行性能に「プラスアルファ」の価値を提供するものです。

もしあなたが電動自転車に、単なる移動手段としてだけでなく、日々の生活をより豊かで快適にしてくれるパートナーとしての役割を求めるなら、パナソニックの提案する最新機能は、この上なく魅力的な選択肢となるはずです。

【ブリヂストン】走りながら充電できる独自技術

タイヤメーカーとして世界的に有名なブリヂストン(BRIDGESTONE)は、その技術力を電動自転車にも注ぎ込んでおり、他社にはない極めてユニークな機能を搭載しています。

それが、**「走りながら自動充電」**できる回復充電機能です。

これは、走行中の特定の条件下で、モーターが発電機に切り替わり、バッテリーを充電してくれる画期的なシステム。

「充電のためにわざわざペダルを重くして漕ぐ」といった必要は全くありません。

具体的には、**「走行中にペダルを漕ぐのをやめた時」や「左ブレーキをかけた時」**に、自動で充電が開始されます。

下り坂では、この機能が緩やかなエンジンブレーキのように働き、スピードが出過ぎるのを抑えながら効率よく充電してくれるため、安全性向上にも貢献します。

メーカーによれば、この機能によって航続距離が延び、充電の手間が減ることでバッテリー自体の寿命も長持ちする、という大きなメリットがあります。

この独自技術を支えているのが、**「デュアルドライブ」**という前輪モーター方式です。

後輪を人が漕ぎ、前輪をモーターがアシストするという、まるで四輪駆動車のような力強い走りを実現します。

前からスッと引っ張られるような独特のアシスト感覚は非常に安定感があり、特に重い荷物を乗せた時の発進や、雨の日のスリップしやすい路面で真価を発揮します。

さらに、多くのデュアルドライブ搭載モデルには、一般的な金属チェーンの代わりに**「カーボンベルトドライブ」**が採用されています。

ベルトは注油の必要がなく、ズボンの裾が汚れる心配もありません。錆びることもなく、チェーンのように「伸び」て外れるトラブルもほとんどないため、メンテナンスの手間を大幅に減らしてくれる点も嬉しいポイントです。

ただし、注意点として、回復充電時の緩やかなブレーキ感を最初は少し不自然に感じる方もいるかもしれません。

また、充電効果が最も大きいのは下り坂などですので、常に平坦な道を走る方にとっては、その恩恵を実感しにくい可能性もあります。

とはいえ、航続距離を少しでも伸ばしたい方や、日々のメンテナンスの手間を減らしたい方にとって、ブリヂストンの独自技術は非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。

「電動自転車 ヤマハ パナソニック ブリヂストン 比較」に関するQ&A

ここまで各メーカーの特徴を解説してきましたが、まだ解決しない疑問点もあるかと思います。

ここでは、電動自転車の比較検討時によくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。